COLUMN

日本の第一人者たちが語るEVとグリッドの融合の将来図・今後の機会とは ~技術と市場の変革が生み出すEVグリッドの新たなビジネスの可能性~

2050年のカーボンニュートラル実現に向け、世界中でエネルギーの脱炭素化に向けた変革が進んでいます。再生可能エネルギーへの転換が加速する一方で、天候に左右される再エネ電力は発電量の変動が大きく、供給が不安定になりがちです。特に平日昼間には発電量が電力需要を上回り、余剰電力が電力網に逆流して過負荷を引き起こす懸念もあります。そのため、需給バランスを柔軟に調整できるリソースとして電気自動車(EV)に注目が集まっており、EVと電力グリッド(電力系統)の融合はカーボンニュートラル達成への重要な鍵となっています。

こうした背景を受け、モビリティ業界とエネルギー業界の第一人者が集い、EVとグリッドの協調がもたらす未来像やビジネスチャンスについて議論するフォーラムが開催されました。本フォーラムは、両業界の専門家が執筆に参加した書籍『EV×グリッド革命』(日本電気新聞)の出版を記念して行われたものです。パネルディスカッションには著者を代表する4名が登壇し、EVグリッドの課題と対策、新たに生まれるビジネスチャンスについて活発な意見交換が行われました。当日の議論の内容をテーマごとにレポートします。

登壇者プロフィール(お写真右より順にご紹介)

大阪大学 大学院工学研究科 環境エネルギー工学専攻 招聘研究員 太田 豊 氏

2003年名古屋工大博士後期課程修了。博士(工学)。以降、名古屋工大/東京大/東京都市大/大阪大で電気自動車と電力システムの協調に関する研究に20年来従事。EV・グリッドのデータ活用やプラットフォームの構想、スマートシティへの展開に関する知見を重ねる。昨年大学を離れ、株式会社eVooster:CEO/Founder、一般社団法人EV・充電協議会:代表理事を両輪とした社会実装のフェーズに入る。大阪大学招聘研究員、産総研客員研究員を兼務。

大阪大学 大学院工学研究科 ビジネスエンジニアリング専攻 招聘教授 西村 陽 氏

電力制度・市場、エネルギービジネスのイノベーション、オープンイノベーションの進め方を研究。現在大学院では自動車メーカー、エネルギー企業、充電器メーカー等と連携して自動運転・無線給電の研究チームを指導。エネルギー/モビリティ/再エネ分野のベンチャーサポートや国の分散型電力システム構築の政策にかかわる委員として活躍。早稲田大学先進グリッド研究所招聘研究員、関西電力シニア・リサーチャー。近著に「カーボンニュートラル2050アウトルック」(2022電気新聞/編著)、「GXフィフティーン」(2023 エネルギーフォーラム、環境エネルギー投資メンバーとして参画)、「電力改革トランジション」(2023 電気新聞、公益事業学会政策研究会幹事として編著)。

東京電力ホールディングス株式会社 経営技術戦略研究所 事業開発推進室長 今田 博己 氏

東京電力HD経営技術戦略研究所事業開発推進室長,スマートレジリエンスネットワーク運営事務局長,CHAdeMO協議会代表理事として,主に家庭向けVehicle to Homeや路線バス電動化に向けたエネルギーマネジメント開発,再エネ有効活用やレジリエンス強化のためのVehicle to X国内外実証,EV充電インフラの安全性・利便性拡大など,主にEVを分散エネルギーリソースとして活用拡大するための取組に従事。

トヨタ自動車株式会社 パワートレーン認証部 部長 高岡 俊文 氏

1986年にトヨタ自動車株式会社に入社。以来、一貫してハイブリッドおよびプラグイン ハイブリッド車(HEV/PHEV)のパワートレイン技術開発に携わる。 入社当初はエンジンの効率向上、排出ガス削減、動力性能の研究開発を担当し、1995年からは世界初の量産ハイブリッド車「トヨタ・プリウス」のHEVシステムおよび最適化エンジンの開発に従事。その後も、さまざまなHEV/PHEVシステムの開発を手掛け、2005年には3代目プリウスHEVシステムのプロジェクト統括責任者、2009年にはプリウスPHEVシステムのプロジェクト統括責任者として開発を主導。2012年からは先進エンジン技術部の部長を務め、2018年には先進パワートレイン部のチーフプロフェッショナルエンジニアとして、次世代の電動化技術に取り組む。2025年からは、パワートレイン認証部の責任者として、電動車の普及と持続可能なモビリティ社会の実現に向けた業務に従事。

株式会社リブ・コンサルティング パートナー 西口 恒一郎(モデレーター)

2015年、リブ・コンサルティングへ入社。自動車メーカー、公共交通事業者、自治体を対象に、中期経営計画の策定、新規事業開発、M&A/PMIなどのテーマを担当。 現在は、MaaS事業開発、地域モビリティサービスの展開など持続可能なモビリティ社会の実現に向け活動中。 2020年より、三重県伊勢湾熊野灘 広域連携スーパーシティ推進協議会のメンバーとして、交通空白地の移動題解決に向けたモビリティサービス開発を担当。 2022年12月、プレジデント社より「EVトランスフォーメーション~EVシフトにより生まれる新たな事業へのアプローチ~」を出版。 2023年より、経済産業省資源エネルギー庁主催のEVグリッドワーキングにオブザーバーとして参加。

※プロフィールは2025年2月フォーラム開催当時の所属・役職を記載しております

EVグリッドの実現がもたらすビジネスチャンス

-リブ 西口:EVとグリッドの融合によって生まれる新たな社会とはどんなものになるとお考えでしょうか?

-東電HD 今田:これまでの電力供給は、発電所で生み出された電力を需要に応じて安定的に供給することが求められていました。しかし、再生可能エネルギーの普及によって、発電の変動性が高まり、需給バランスを柔軟に調整する仕組みが不可欠になっています。

ここでEVとグリッドが融合されていない状態でEVが普及すると、お客様がいつ充電するか分からず、再生可能エネルギーと同じように変動性が高まることに繋がります。

一方で、これらが融合された世界では、お客様の行動変容を通じて充電するタイミングが分かり、EVに搭載されたバッテリーを電力調整のリソースとして活用することで、再生可能エネルギーの変動を吸収し再生可能エネルギーの普及を後押しするとともに、電力の安定供給を実現する社会が可能になります。

更にはその結果として、様々な事業者様の間での価値の取引が生じ、そこに新たなビジネスチャンスが生じてくることにもなります。このように、カーボンニュートラル社会の実現に向けた好循環が生まれると期待できます。

-大阪大学 西村:電力システムが変革すると経済的にも大きなインパクトがあります。例えばEVユーザーが充電タイミングを調整して電力の需給バランスに協力すれば、新たな価値創出が可能です。

適切なインセンティブ(誘因)を用意することで、電力市場とEV市場の双方に利益をもたらすビジネスモデルも生まれるでしょう。エネルギーリソースとしてのEV活用は、ユーザー参加型の新しい市場形成につながります。

-大阪大学 太田: EVとグリッドの統合は、従来の電力供給の在り方を大きく変える可能性を秘めています。EVは「動く蓄電池」として機能し、モビリティ(移動体)と固定インフラがシームレスに連携すれば、より高度なエネルギーマネジメントが実現できるはずです。

さらにこの領域は一社だけで成し遂げられるものではなく、多様なプレイヤーの協調によって産業横断的なエコシステムが形成されます。異業種連携によるエコシステムの構築次第で、ビジネスチャンスは無限に広がっていくでしょう。

-トヨタ自動車 高岡:私は自動車メーカーの立場から、将来の社会像を少し先取りしてお話しします。現在、沖縄県宮古島でユニークな実証プロジェクトを始めているところです。台風常襲地域で停電の多い宮古島に、弊社の車両を改造した「災害時給電車」を提供し、台風で停電が起きた際に車から電力を供給する取り組みです。

現状ではアイドリング規制もあり平常時の車両発電は“悪”とみなされますので緊急時に限った運用ですが、将来的にカーボンニュートラル燃料が普及し、静かで排出物のない車両発電が可能になれば、平常時でも車が発電してグリッドを支えることができるかもしれません。

そうなれば、必ずしもバッテリーEVだけでなくPHV(プラグインハイブリッド)やHEV(ハイブリッド車)、FCV(燃料電池車)といった車も分散型発電所として活躍できる可能性があります。EVグリッドのビジネスチャンスは、災害対応から日常のエネルギーマネジメントまで幅広く広がっています。

EVグリッドの課題と解決策

-リブ 西口:ビジネスモデルとして成立するための課題は何でしょうか?

-トヨタ自動車 高岡:EVグリッドが持続的に成長するためには、ユーザーがメリットを感じる仕組みを整える必要があります。例えば、電力価格の変動に応じて安価なタイミングで充電し、ピーク時に電力を売る仕組みが確立されれば、EVオーナーに経済的な利点が生まれます。このようなインセンティブが整備されることが、普及の鍵になるでしょう。ユーザー目線で「得をするEV活用モデル」を作り上げることが重要です。

-東電HD 今田:送配電事業者の視点に立ってみると、EVの充放電を電力系統安定化に活用する際の技術的課題も存在します。例えば、大量のEVを遠隔制御して充放電させ、電力ネットワークの周波数の維持や電流を制御する仕組づくりが必要です。そのためには自動車メーカーや充電インフラ事業者との連携が不可欠で、車両側と電力側がリアルタイムに協調動作できるプラットフォームの構築やルール作りも解決すべきポイントです。

-大阪大学 太田:データの利活用も大きな課題です。電力市場とEVをつなげるには、リアルタイムでEVの充電状況やエネルギー需要を把握し、適切に制御する高度なシステムが求められます。その実現にはAI(人工知能)やブロックチェーンなどの先端技術を活用し、信頼性の高いデータ基盤を構築する必要があります。

膨大なEV・電力データを解析して最適化する技術が整えば、需要側と供給側の双方にとって効率的なエネルギーマネジメントが可能になるでしょう。

日本と海外のEVグリッドの違い、今後の展望

-リブ 西口:海外事例と日本が取るべきアプローチについて教えてください。欧米を中心に進む先行事例と比較し、日本が取るべきアプローチや強みの生かし方はありますか。

-大阪大学 西村:海外ではEV活用が進む地域でダイナミックプライシング(電力料金の動的連動制)を導入し、価格変動に応じた充電戦略が定着しつつあります。例えばアメリカ・カリフォルニア州では、電力が安価な昼間にEVを充電し、夜間には蓄電池として活用するモデルが広がっています。

電気代の差を利用してEVオーナーが利益を得られる仕組みが整備されており、市場原理でEVがグリッドに貢献する好循環が生まれています。日本でも将来的に電力価格連動の料金メニューや市場参加の枠組みが整えば、同様のモデルが展開できるでしょう。

-トヨタ自動車 高岡:一方、日本には日本ならではの強みがあります。たとえばV2H(Vehicle to Home)技術は国内メーカーが先行して普及させており、災害時の非常用電源としてEVを活用する文化が根付きつつあります。

実際、近年の災害ではEVやPHVが避難所等で電源確保に役立った例も出てきました。こうした「災害に強いEV活用」は日本独自の価値と言えます。今後はこの強みを伸ばしつつ、EVとグリッドの連携をさらに深めることで、日本発の新たな価値創出が可能になるでしょう。

-東電HD 今田:加えて、日本固有の状況としては規制の厳しさや、電力システム改革と再生可能エネルギー導入との両輪で加速的導入をしてきた背景があり、その違いを生かした新たな技術やビジネスモデルが生まれる期待があります。

日本発の技術が国際標準になった好例もあります。例えば急速充電規格の「CHAdeMO」は国内で産官学連携により生まれ、世界標準の一つとなりました。日本も引き続き積極的に技術開発と標準化に取り組むことで、EVグリッド分野で国際競争力を高めていけるはずです。

規制改革も進めつつ、技術面では世界をリードする存在であり続けることが期待されます。

未来のEVグリッド融合実現に向けたメッセージ

-リブ 西口:最後にモビリティ・エネルギー領域で事業に従事されている視聴者の皆様にメッセージをお願いします。

-トヨタ自動車 高岡:ユーザーにメリットを提供する仕組みづくりでEV普及を促進していきましょう。 EVの充電コストを最適化し、経済的インセンティブを組み込んだモデルが重要です。

-東電HD 今田:EVとグリッドの統合は再生可能エネルギーの更なる普及に大きく貢献します。技術革新と規制改革の両輪で、業界全体が連携して前進していきましょう。

-大阪大学 太田:日本は高効率なEV技術と、信頼性の高い電力インフラを持っています。これらを融合させることで、持続可能なエネルギー社会を築いていきましょう。

-大阪大学 西村:エネルギーの未来は、個々のユーザーがどれだけ意識的に関与できるかにかかっています。EVユーザーがエコシステムの一員となり、より大きな価値を生み出せる社会を目指しましょう。

さいごに

日本のEVグリッドは、エネルギーとモビリティの未来を切り開く重要な鍵を握っています。

技術、ビジネスモデル、規制の三位一体での進化が求められる中、本ディスカッションが、より良い未来への一歩となることを期待しています。

※本記事の情報は、フォーラム開催当時(2025年2月)の講演内容をもとに作成しています

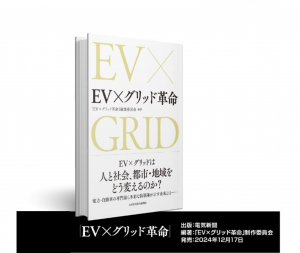

書籍のご案内

|

EV×グリッド革命(2024年12月17日) 編著:「EV×グリッド革命」編集委員会 定価:2,420円(税込) 出版:日本電気新聞 |

本フォーラムの題材となった書籍『EV×グリッド革命』(2024年12月17日発行、編著:「EV×グリッド革命」編集委員会、日本電気新聞、定価2,420円(税込))には、モビリティと電力系統がつながることで生み出される新たな価値や最新の技術動向が詳しく紹介されています。2050年カーボンニュートラルに向けたEV活用の可能性を探る一冊として、是非お近くの書店、オンライン書店、電気新聞オンラインストアからご購入ください。

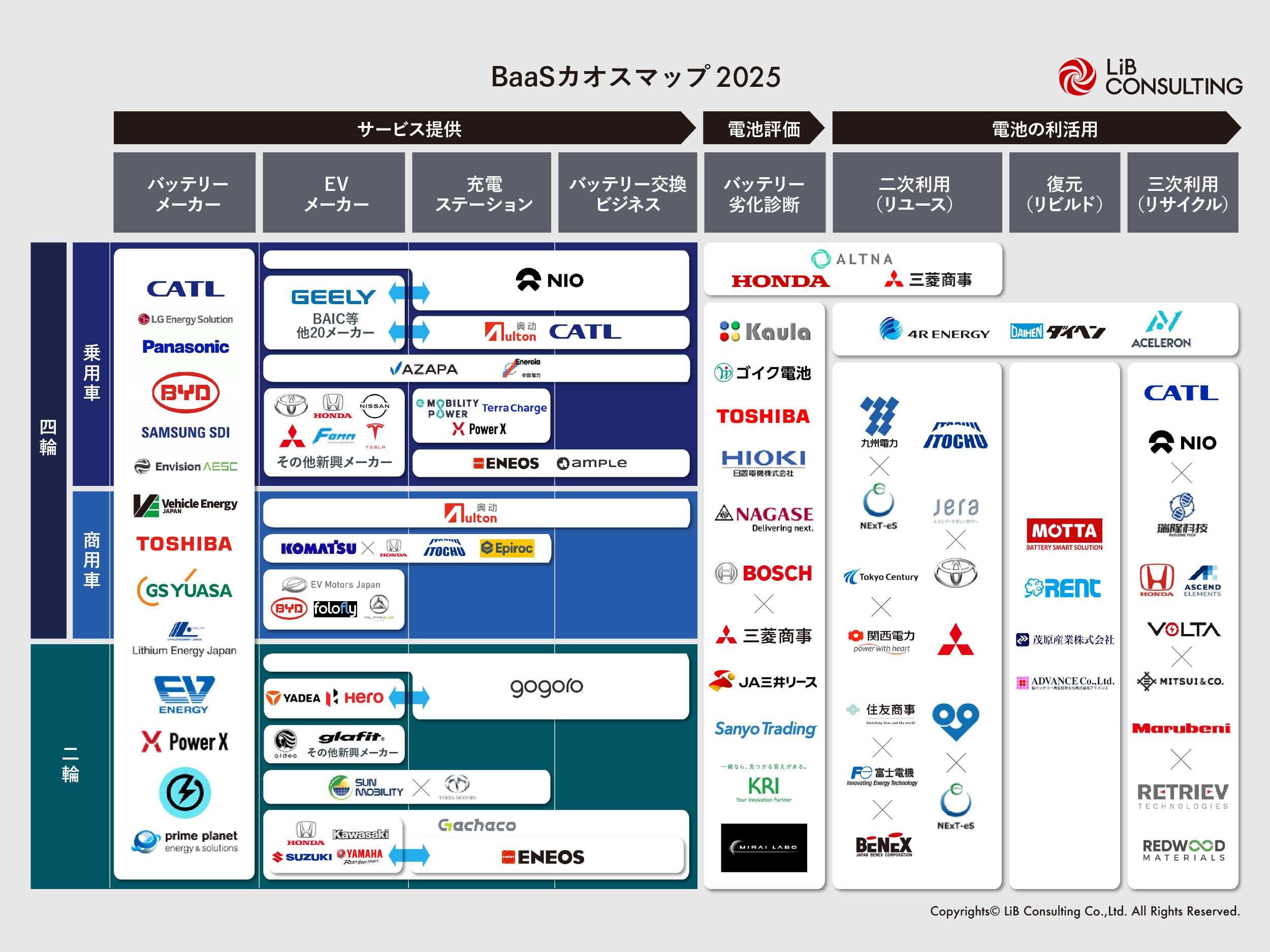

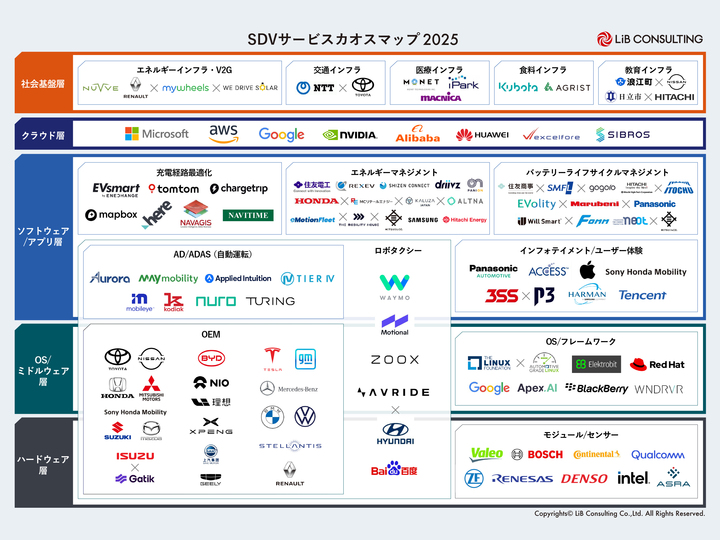

弊社お勧めコンテンツのご紹介

|

|

| 【BaaSカオスマップ2025】 | 【SDVカオスマップ2025】 |

|

国内のEV化に伴う事業領域として盛り上がりを見せているBaaSカオスマップ2025年版です。 特に昨年~今年の動きとして、バッテリー劣化診断内容をベースにリユース・リサイクル領域のプレイヤーの増加など、EV普及後の社会を見据えた動きの活発化が見られています。 最新のBaaS領域の事業者全体像と各領域の取り組み事例、およびバッテリー関連の事業開発において当社に対するよくあるご相談について整理しています。

|

従来のハードウェア中心の開発からソフトウェア主導の開発へへパラダイムシフトが進むSDVカオスマップの202年版です。 SDVのハード/ソフトを開発するプレイヤーだけでなく、モビリティの新たな価値提供領域を開拓するプレイヤーも整理し、掲載しています。 SDVがいかにして地域社会基盤に溶け込んでいくのか、そこにはどのような兆しが生まれているのかを解説します。 |

- UPDATE

- 2025.04.15