SOLUTION

既存顧客資産を活かして新規顧客開拓をしていく効果的な営業活動が紹介・口コミ活用です。

成熟期の業界が多い日本において既存顧客資産を活かした新規顧客開拓の重要性が増しています。その効果的な営業活動が「紹介・口コミ活用」です。CRV(Customer Recommend & Referral Value)向上というアプローチによって、営業力を強化し、既存顧客からの売上最大化を目指します。

サービスについてもっと詳しく知りたい、より多くの導入事例を見たいなど、興味がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

新規顧客開拓とは、これまで関係性が無かった顧客にアプローチし、新たに関係性を構築して顧客となってもらう営業活動です。

これは既存顧客への営業活動に比べ、難易度が高くコストも大きくなります。製造業をはじめとする日本の主要な業界の多くが成熟期・衰退期を迎え、新規顧客開拓の難易度・コストは非常に高くなっています。

多くの企業で既存顧客の売上最大化に関するセールス活動は担当者任せになっています。新規顧客開拓は整理されていることが多いですが、既存顧客からいかに新規顧客を開拓するか、特に紹介・口コミにおける営業活動が社内で整理・型化されているケースは稀です。そのため営業活動の属人化が起こり、組織として成果を出せる仕組みを確率できていないのです。

紹介・口コミ活動にはいくつかの思い込みがあり、仕組み化しない・浸透しないケースがあります。

このような声を聞くことも多いですが、これらは全て思い込みに過ぎません。

紹介・口コミによる新規顧客開拓は関係性が高い状態から営業活動をスタートすることができ、決定率が高まります。

また一般的に、新規顧客獲得には既存顧客継続の5倍の営業コストがかかると言われていますが、紹介・口コミ活動は既存の業務の中で実施することができ、広告宣伝費がかかることもなく、費用対効果の高い新規顧客獲得となります。

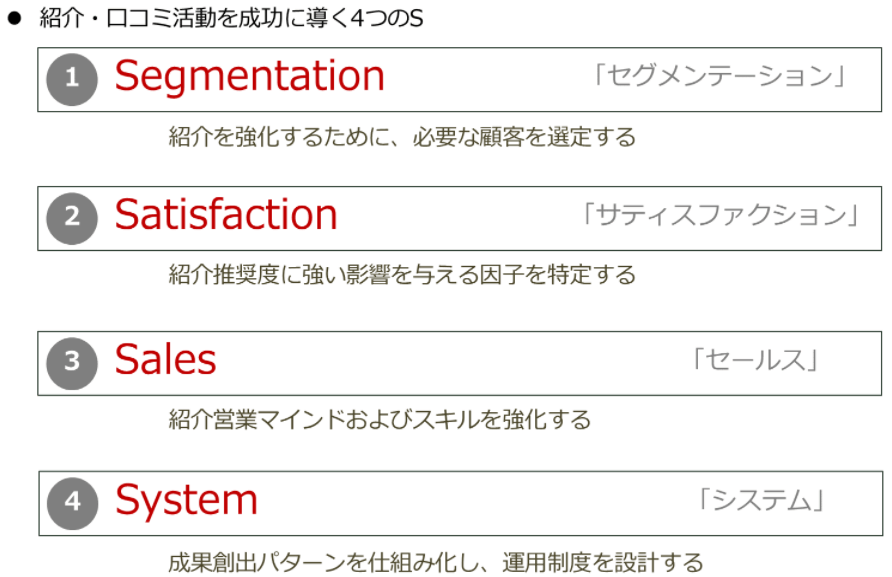

その他の営業活動同様、紹介・口コミ活動にも抑えるべきポイントがあり、仕組み化することができます。

ベースとなるポイントを押さえつつ、自社の紹介・口コミ要因、セールスステップ、マネジメント体制を整えることで、組織として紹介・口コミを創出できる営業体制を構築することができます。

仕組みの構築から定着までトータルでご支援を実施。

※部分的な支援も可

セグメンテーションとは、限られた経営資源の中で顧客を分類して狙いを絞り込み、生産性・効率性を高めることです。

紹介・口コミを発生させている顧客が自社の何に対して満足しているのか、どのような顧客属性を持つのかをルール付けします。

例えばRFM分析(「Recency(最新購買日)」「Frequency(購買頻度)」「Monetary(累積購買金額)」)やCSアンケートで取得した情報等を基にセグメンテーションの軸・基準を設定します。

紹介意向の高い(Sランク)の優良顧客の比率が高くなれば、企業の資産は貯まります。

まずはその紹介意向と相関の強い要素を特定する必要があります。

例えば「満足度因子」「役職」「接触ルート」等の候補要素を相関関係を分析して見つけていきます。

また顧客の満足度とリピート率の関係は、「非常に不満」から「満足」まではゆるやかに右肩上がりで推移し、「非常に満足」になると急激に上昇します。これはCLVにおける「大変満足」の重要性を示していると言えます。推奨度を考える場合、「満足」レベルではなく、「大変満足」レベルにより注力することが重要です。

紹介・口コミは、企業側からアプローチを仕掛けていくことで確実に多くの紹介を得ることができます。

組織として「大変満足」レベルまで品質を上げることに投資を行い、営業アプローチで満足度を最大化し、紹介につなげて収益化する活動が有効です。

行動特性におけるベストプラクティスの要素は、①マインド、②タイミング、③テクニックです。

セールス視点で紹介を考えた時、一番高いハードルは、そもそも営業組織として紹介のアプローチをする習慣があまりないことです。

営業担当者を動かしていかない限り、営業の結果は出ず、その真のハードルはマインドにあることが多いと言えます。

営業担当者に対して、紹介・口コミによる数字作りの重要性やメリットを理解してもらうことがポイントです。

紹介・口コミにおける三方よしのメリットはそれぞれ以下のようなものです。

紹介を依頼するタイミングを組織として意識・ルール化することが重要です。紹介を依頼するタイミングは、契約時、納品時、納品1~3か月後、の3つが一般的です。

紹介活動のスタートはできるだけ早いタイミングであることが効果的です。必ずしも長期的で深い関係性がある顧客を担当していなければ紹介が得られないわけではありません。

紹介・口コミ活動における代表的なテクニックとして以下のようなものがあります。

成果創出パターンを広範囲で実現、継続するために組織で運用する制度を仕組み化(システム化)します。体系化するシステムは、主に①管理指標、②ツール、③経営層の役割の3項目です。

成功パターンに再現性や継続性を持たせるという観点で、結果指標だけでなく、先行指標も設定します。重要なのは、最終結果と相関の強い指標を先行指標として設定することです。

社内向けマニュアルと顧客向け紹介ツールの両面からツールを整備します。

社内向けマニュアルとは、紹介・口コミ活動を組み込んだセールスステップや紹介・口コミトーク例等です。顧客向け紹介ツールとは、セグメンテーション用のアンケートやセールス用のアプローチブックや人脈把握資料等です。

サービスについてもっと詳しく知りたい、より多くの導入事例を見たいなど、興味がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。